CPU的发热量受多种因素影响,包括其TDP(热设计功耗)、工作负载、环境温度等,因此无法给出一个具体的固定数值,CPU在正常工作状态下的发热量可以从几十瓦到上百瓦不等。

CPU 发热量探究:从原理到影响因素的深度剖析

在计算机硬件的宏大版图中,CPU(中央处理器)无疑是那颗最为璀璨的核心“智脑”,其性能优劣与稳定性高低,犹如大厦之基石,直接决定着整个系统的表现,而 CPU 在高速运转过程中产生的发热量,恰似一把双刃剑,既关乎自身工作效率与寿命长短,又紧密关联着计算机系统的稳定运行,本文将抽丝剥茧,深入探讨 CPU 发热量这一关键问题,从发热根源、测量手段、影响因素以及散热良方等多个维度展开详尽阐述。

CPU 发热的原理溯源

CPU 发热的根源,可追溯至其运行时电能的消耗过程,当电流如奔腾的溪流般通过 CPU 内部错综复杂的晶体管及其他电子元件时,由于电阻如同河道中的礁石,不可避免地会对电流产生阻碍,进而依据焦耳定律,热量便悄然滋生,且与电流的平方及电阻呈正比关系,CPU 的功耗仿若一座冰山,由静态功耗与动态功耗两大部分构成,静态功耗宛如平静湖面下隐藏的暗流,主要源于电路中电流穿梭于各部分电阻时所产生的热量,其大小与电流及电阻紧密挂钩;而动态功耗则似汹涌波涛,主要是晶体管在开关切换的瞬间,电容充放电所引发的能量损耗,这些能量无一例外地转化为热量,成为 CPU 发热的重要源头。

CPU 发热量的关键影响

(一)性能瓶颈的“紧箍咒”

CPU 温度一旦过高,其内部的晶体管就如同在酷暑下劳作的工人,性能会显著下滑,进而拖慢整体运算速度与处理能力,为维持稳定的性能表现,CPU 往往会启动自我保护机制——自动降频,这就好比汽车行驶中突然踩下刹车,使得处理速度明显变缓,严重影响工作效率与用户体验。

(二)寿命缩短的“加速器”

长期的高温运行环境,恰似一场无情的岁月侵蚀,会加速 CPU 内部电子元件,尤其是晶体管和电容等关键部件的老化进程,这不仅大幅削减了 CPU 的使用寿命,还可能导致故障频发,维修成本如滚雪球般不断攀升,给用户带来经济与使用上的双重困扰。

(三)系统稳定的“定时炸弹”

作为计算机系统的核心枢纽,CPU 的温度稳定性犹如定海神针,对整个系统的稳定性起着决定性作用,一旦 CPU 温度过高,极有可能引发系统崩溃、死机或数据丢失等一系列严重后果,如同地震般破坏用户的使用体验,让用户陷入手足无措的困境。

CPU 发热量测量之法

准确测量 CPU 发热量,对于精准评估其性能与散热需求而言,无异于航海中的指南针,以下是几种常用的测量方法与工具:

(一)热设计功耗(TDP)——理论预估的“灯塔”

TDP 作为衡量 CPU 发热量的关键指标之一,犹如夜空中指引方向的灯塔,它表示 CPU 在满负荷运行时释放的热量额度,CPU 制造商通常会在产品规格表中标注这一数值,然而需要注意的是,TDP 值基于特定测试条件得出,实际应用场景中可能会因各种因素而有所偏差,但它仍为我们提供了一个重要的参考基准。

(二)热成像仪——直观呈现的“热眼金睛”

热成像仪宛如拥有一双“热眼金睛”,作为一种非接触式测温神器,能够实时捕捉 CPU 表面的温度分布全景,借助它的“慧眼”,我们可以清晰直观地洞察 CPU 各个部位的温度变化情况,从而精准评估其散热效果,及时发现潜在的过热隐患。

(三)温度传感器——实时监测的“体温计”

一些高端主板和 CPU 散热器配备的温度传感器,恰似时刻守护 CPU 健康的“体温计”,能够实时监测 CPU 的温度状况,这些传感器通过软件接口将温度数据传输给计算机系统,方便用户随时随地查看 CPU 的“体温”,以便及时采取相应措施。

影响 CPU 发热量的多元因素

(一)工作负载——任务繁重的“压力源”

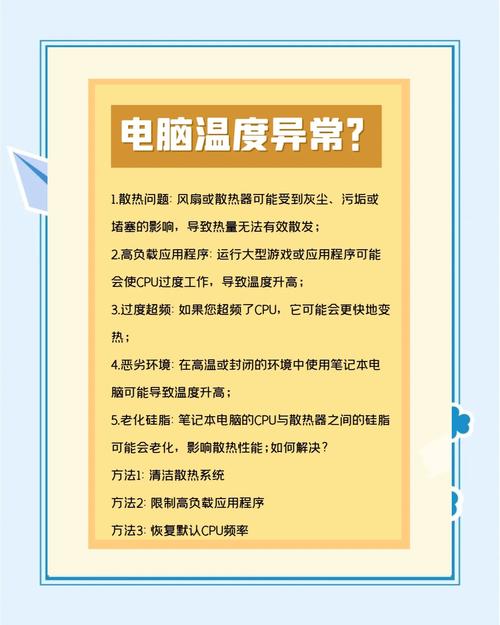

CPU 的工作负载轻重,直接决定了其处理数据的多寡与运算复杂度的高低,当面对大型游戏或视频编辑等艰巨任务时,CPU 犹如一位肩负重担的挑夫,需要处理海量的图形和数据信息,此时电能消耗急剧攀升,发热量也随之水涨船高。

(二)频率和电压——性能提升的“双刃剑”

提高 CPU 的频率和电压,固然能够为其注入强大的性能动力,使其处理速度和性能得到显著提升,但这同时也意味着电能消耗与发热量的增加,这是因为高频运作和高电压环境下,CPU 内部的晶体管切换愈发频繁剧烈,仿佛高速运转的齿轮摩擦生热,从而产生更多的热量。

(三)散热条件——温度调控的“大气候”

散热条件的优劣,直接影响着 CPU 的温度与发热量走向,倘若散热系统薄弱或失效,就如同夏日里空调罢工,CPU 温度将迅速蹿升,触发过热保护机制,反之,一套良好的散热系统犹如清凉的微风,能够高效地将 CPU 产生的热量传导出去,确保其温度始终处于安全舒适的范围内。

(四)制造工艺——技术进步的“降温良方”

随着半导体技术如日中天般不断进步,CPU 的制造工艺也在持续升级优化,先进的制造工艺能够巧妙地减小晶体管的尺寸和间距,降低漏电流和电能消耗,从而减少发热量的产生,采用更小制程工艺(如 7nm、5nm 等)的 CPU,就如同精心打磨的精密仪器,通常具有更低的发热量和更高的能效比,展现出卓越的性能优势。

CPU 散热策略集萃

为了有效驯服 CPU 的发热量,确保其稳定运行,以下散热策略应运而生:

(一)风扇散热——传统高效的“风冷卫士”

风扇作为最常见的散热方式之一,宛如不知疲倦的卫士,通过强制空气流动来带走 CPU 产生的热量,根据安装位置和方式的不同,风扇可分为塔式风扇、下压式风扇和侧吹式风扇等多种类型,合理选择风扇类型与转速,就如同为 CPU 量身定制一件合身的“降温铠甲”,对于提升散热效果至关重要。

(二)水冷散热——高效均匀的“液体冷却大师”

水冷散热堪称一种高效的散热方式,它通过循环冷却液来吸收和带走 CPU 产生的热量,仿佛一条流淌着清凉的河流环绕在 CPU 周围,水冷系统通常由水泵、散热器、冷却液和管道等组成,能够实现快速且均匀的散热效果,水冷系统的安装和维护相对复杂,需要一定的专业技术支持,就如同驾驶一艘精密的潜艇,需要专业的操控技能。

(三)热管散热——快速高效的“热量搬运工”

热管是一种神奇的高效传热元件,利用毛细作用和相变原理来传递热量,恰似一位身手敏捷的热量搬运工,热管散热器通常由多个热管和散热片组成,能够迅速且高效地将热量从 CPU 处搬运走,实现快速降温,热管散热在笔记本电脑和一些高性能台式机中得到了广泛应用,成为它们保持冷静的得力助手。

(四)相变材料散热——潜力无限的“未来之星”

相变材料(PCM)是一种极具潜力的新型散热材料,它如同一位深藏不露的高手,能够吸收和释放大量潜热,在温度变化时,相变材料会发生相变并吸收或释放热量,将这种材料应用于 CPU 散热系统中,能够有效地缓冲温度波动,提高散热效率,目前相变材料的成本和可靠性仍然是限制其广泛应用的主要因素之一,犹如一颗尚未完全雕琢的璞玉,等待着技术的进一步突破与完善。

CPU 的发热量问题复杂且关键,涉及硬件设计的精妙构思、制造工艺的精细打磨以及散热技术的不断创新等多个层面,通过深入探究 CPU 的发热原理和影响因素,并巧妙运用有效的散热策略,我们能够为 CPU 营造一个安全稳定的温度环境,使其在最佳状态下稳定运行,充分释放其性能潜力,延长使用寿命,展望未来,随着半导体技术的持续飞跃和散热技术的日新月异,我们有理由相信,CPU 发热问题终将被逐步攻克,为计算机硬件的发展开辟更加广阔的天地,注入源源不断的活力与创新动力。