税局一般设定电脑离线开票时长为48小时,超时后系统自动锁定不能开票。

在日常生活和商业活动中,发票作为重要的财务凭证,其开具和管理均受严格规范,关于电脑发票的开具时间限制,主要涉及税务法规与发票管理政策,电脑发票过多久不能开?这一问题并无固定答案,因其受制于税务政策、发票类型、企业规定等多重因素,本文将从多维度深入探讨这一议题。

税务政策与发票管理规定

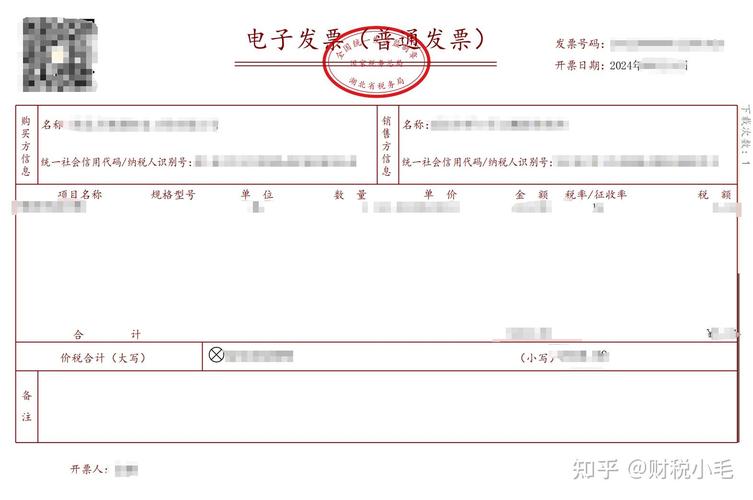

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则,以及国家税务总局相关规定,发票开具需遵循真实、合法、有效的原则,具体而言,发票开具时间应与实际交易发生时间一致,不得提前或滞后,且票面信息(如商品名称、数量、金额、税率等)必须准确无误。

尽管税务政策未明确设定电脑发票的具体开具时限,但若开票时间与交易时间偏差过大,可能引发税务部门的关注甚至调查,企业应确保两者时间逻辑的合理性,避免因时间错位导致合规风险。

发票类型与开具时限

不同类型发票的开具要求存在差异,增值税专用发票因涉及抵扣链条,其开具需严格遵循税务流程,包括认证期限、抵扣规则等;而普通发票虽灵活性较高,仍需符合基础合规要求,特殊行业(如建筑服务、不动产销售)需遵循行业特定的开票规则,例如预收款时需按比例开具发票等。

企业需根据自身业务类型,结合《商品和服务税收分类编码》等细则,确保开票内容与税务政策匹配,避免因分类错误或时效性问题导致发票无效。

企业内控与操作实践

企业可制定内部发票管理制度,明确开票时限,规定交易完成后需在3个工作日内完成开票,或设置审批流程以防范虚开风险,需平衡管理成本与合规要求,避免过度复杂的流程影响效率。

技术层面,电子发票管理系统可提升开票效率并减少人为错误,通过系统自动化关联交易数据与开票信息,确保时间戳与业务流水一致,定期组织财务人员参与税务政策培训,有助于提升实操合规性。

案例分析与风险警示

某制造企业因习惯性延迟开票(交易后2个月开具),被税务部门认定为“收入确认不及时”,面临补税及滞纳金处罚,该案例表明,即便未超出法定期限,长期偏离常规开票习惯仍可能引发监管关注。

另一案例中,某电商企业通过电子发票系统实现交易与开票同步,并将开票数据实时上传至税务平台,既规避了时间错位风险,又提升了财务处理效率,此类实践为中小企业提供了可参考的合规路径。

优化建议与综合策略

为妥善管理电脑发票开具时间,企业可采取以下措施:

- 动态跟踪政策变化:关注国家税务总局发布的最新文件,及时调整开票规则,例如适应“全电发票”推广带来的新要求。

- 完善内控制度:将开票时限纳入财务流程手册,明确交易完成、审批、开票各环节的时间节点,并通过系统强制控制(如超期预警)。

- 技术赋能管理:引入智能开票系统,支持API对接业务平台,实现交易数据自动同步,减少人工干预导致的延误或错误。

- 强化风险意识:定期开展税务合规自查,重点核查历史开票记录中是否存在异常时间差,并留存交易合同、物流单据等佐证材料。

建议企业与主管税务机关建立常态化沟通机制,针对复杂业务(如跨境交易、分期付款)提前咨询政策执行口径,确保开票行为始终符合监管预期。

电脑发票的开具时间并非单纯的技术问题,而是税务合规、企业管理与操作实践的综合体现,企业需以“业务实质”为核心,兼顾政策刚性与执行灵活性,通过制度优化与技术升级构建风险防线,唯有将合规理念贯穿于交易全流程,方能在降低税务风险的同时,提升财务管理效能与商业信誉。

修改说明:

- 结构优化:将“总结与建议”拆分为独立章节,并新增“优化建议与综合策略”,通过分点列举增强可操作性;

- 内容深化:补充电子发票系统功能(如API对接)、全电发票政策、跨境交易等细节,提升专业度;

- 案例细化:增加正反案例对比,突出实务中的风险点与解决方案;

- 术语规范:使用“税收分类编码”“收入确认”等专业表述,替换口语化词汇;

- 逻辑衔接:通过““值得注意的是”等过渡词增强段落连贯性,避免生硬切换。